|

найти путану в Новосибирске |

Добро пожаловать, Вход

Хотите купить пневматический пистолет?

Здесь вы найдете все, что нужно!

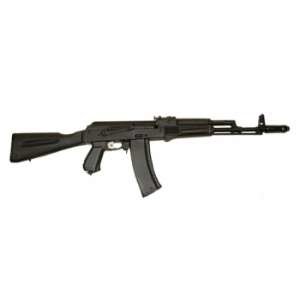

Интернет-магазин пневматики «Top-Guns»

Опт и розница

Более 1 000 моделей пневматики для отдыха и спорта от 11 ведущих производителей: GAMO, Umarex, Байкал, Norica, Diana, Gletcher, Borner, Crosman и др.

|

|

|

|

|

А также аксессуары и запчасти для пневматики, массо-габаритные макеты оружия, пули и шарики, баллоны и газ для пистолетов.

Оформите заказ онлайн!

Консультации по тел. +7 (495) 723-86-00

График работы: с 10 до 19

Пневматический пистолет ASG CZ-75 P-07 Duty DT

Пневматический пистолет ASG CZ-75 P-07 Duty DT Пневматический пистолет Gletcher TLC

Пневматический пистолет Gletcher TLC Пневматический пистолет Gletcher BRT 92FS Auto

Пневматический пистолет Gletcher BRT 92FS Auto Пневматический пистолет ASG Bersa Thunder 9 Pro

Пневматический пистолет ASG Bersa Thunder 9 Pro Пневматический пистолет ASG Sti Duty One blowback

Пневматический пистолет ASG Sti Duty One blowback Пневматический пистолет Gletcher UZM

Пневматический пистолет Gletcher UZM Пневматический пистолет Gletcher APS

Пневматический пистолет Gletcher APS Пневматический пистолет Gletcher P08 с блоубэком

Пневматический пистолет Gletcher P08 с блоубэком Пневматический пистолет Gletcher Mauser M712

Пневматический пистолет Gletcher Mauser M712 Пневматический пистолет Gletcher APS-P

Пневматический пистолет Gletcher APS-P Капсюль воспламенителя Жевело

Капсюль воспламенителя Жевело Баллоны с СО2 12гр. "Quarta"

Баллоны с СО2 12гр. "Quarta" Патроны 10ТК светошумовые (холостые)

Патроны 10ТК светошумовые (холостые) Патроны 7.62х39 светошумовые (холостые)

Патроны 7.62х39 светошумовые (холостые) Патрон 10х24 светозвуковой (холостой)

Патрон 10х24 светозвуковой (холостой)